水是万物之母、生存之本、文明之源。我国幅员辽阔,地形多样,气候复杂,河湖众多,独特的地理条件和农耕文明决定了我国水之自然规律的复杂性,也决定了治水对中华民族生存发展 和国家兴盛的至关重要性。“善治国者先治水”,自古以来,对水的探索就是华夏文明重要的组成部分。

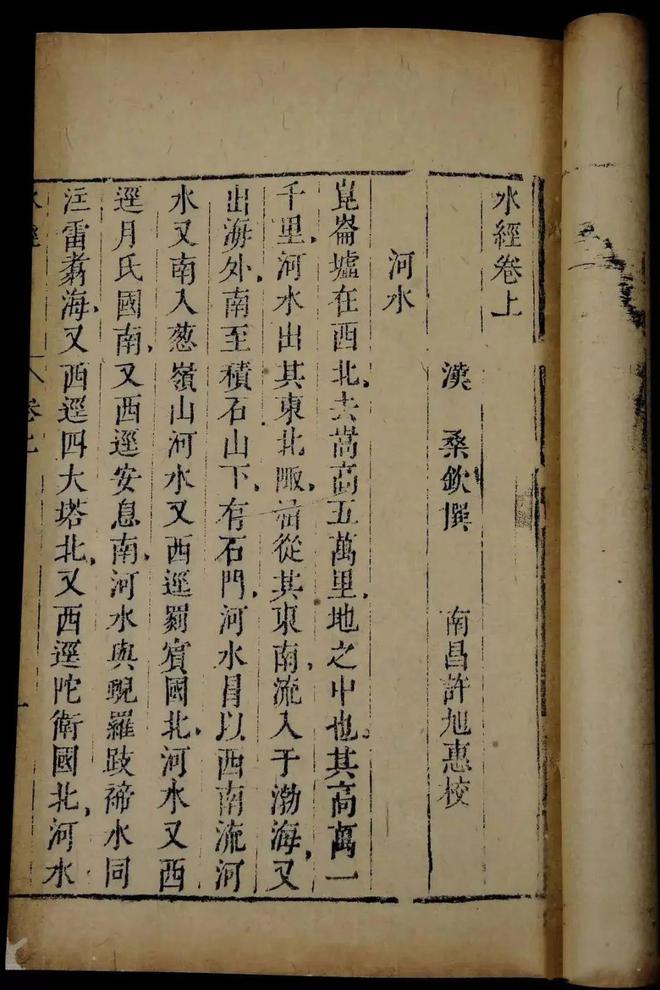

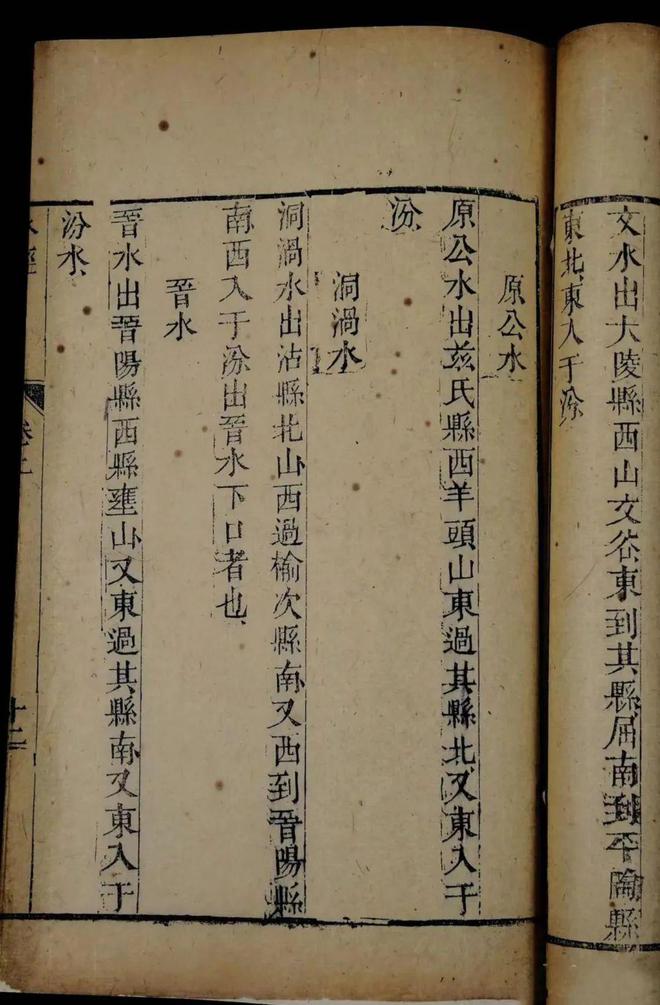

始于东汉时期,中国就以图为主、图文并茂的形式记述山川、河流、湖泊与城邑,称为《图经》,其中“图”是指以图的形式标记山川、疆域、关隘等的位置;“经”是对“图”的文字说明。

世界上发达国家历来重视水图的编制工作。美国1962年和1973年两次编制了《美国水图》(Water Atlas of the United States),1999年出版了《美国地下水图集》。欧盟2018年出版了《欧洲城市水图》,2020年出版了《全球地表水动态图集》。

我国有关部门陆续编制出版了《中华人民共和国国家自然地图集》(1999年)、《中国植被图集》(2001年)、《中国地质图集》(2002年)、《中华人民共和国气候图集》(2002年)、《中国自然灾害系统地图集》(2003年)、《中国地貌图集》(2004年)、《中国地下水资源与环境图集》(2004年)、《中国重大自然灾害与社会图集》(2004年)等与水有关的综合图集,水利部门也陆续编制了各流域水利图集、流域防洪工程图集、《中国暴雨统计参数图集》等专业图集,但一直缺少一部以水为主题的大型综合地图集。

1963年,由中国科学院水利电力部水利水电科学研究院水文研究所组织编纂了《中国水文图集》,该图集用图表描述我国基本水文要素的一些特征,限于当时的水文数据系列短、资料少而未出版。杏彩体育下载

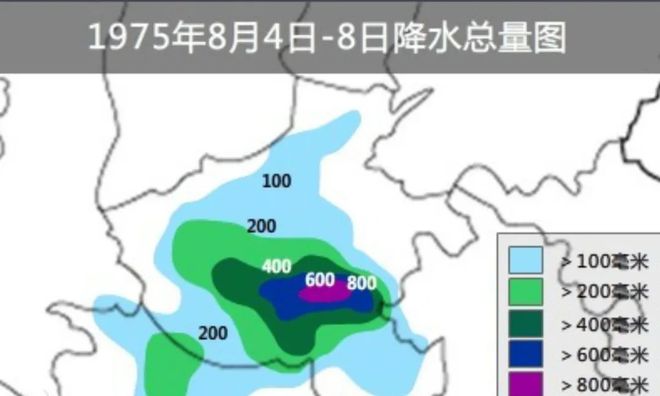

1975年8月淮河特大暴雨导致板桥和石漫滩两座大型水库大坝溃决,给当地人民造成巨大的生命和财产损失,水利电力部在南京成立了直属的水文水资源研究所,从事暴雨、洪水、干旱等水文基础理论和水资源配置与管理方面的研究。该所部分研究人员曾参加过《中国水文图集》(内部资料)的编制工作,研究所成立后不久遂向原水利电力部提出《中国水图》的编制建议。杏彩体育下载

1985年原水利电力部科技司向水文水资源研究所下达了编制《中国水图》的任务,限于资料和人员变动等原因,最终未能完成和出版。但是,前期编图的思路对《中国水图》的编纂工作起到了重要的借鉴作用。

2009年,水利部正式立项编制《中国水图》。编制《中国水图》是一项十分艰巨的工作。每一张主题图的编制都需要海量的信息支撑。

图集中绝大多数图件是本次编图时新的研究成果,体现了水利、农业、交通、地质、气象、环境、社会等多学科的交叉融合。在水利部规划计划司、水文司等司局的指导下,编图技术负责单位南京水利科学研究院联合水利部信息中心、水利水电规划设计总院、中国灌溉排水研究中心、水利部水土保持中心,各流域机构水旱灾害防御部门,以及中国科学院南京土壤研究所、西北生态环境资源研究院、空天信息创新研究院、植物研究所等19家单位和机构跨行业联合攻关杏彩体育买球软件,历时10个寒暑的艰苦努力,团结协作,攻坚克难,最终完成了这一由海量数据支撑、系统反映我国水的基本情况和知识体系的综合性大型图集。

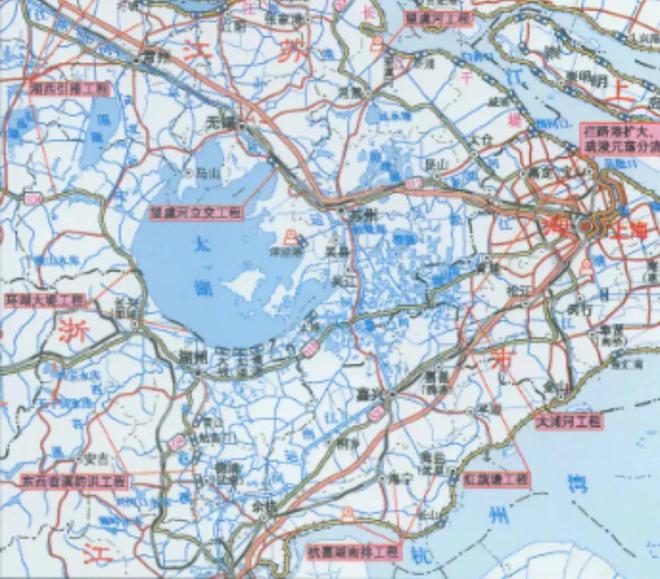

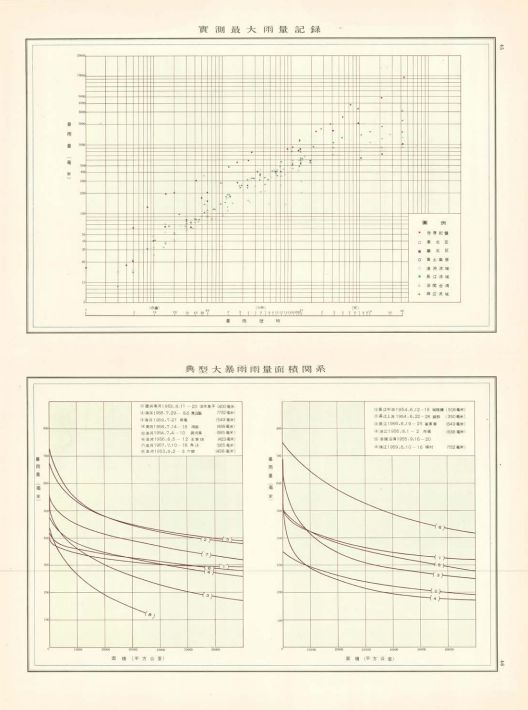

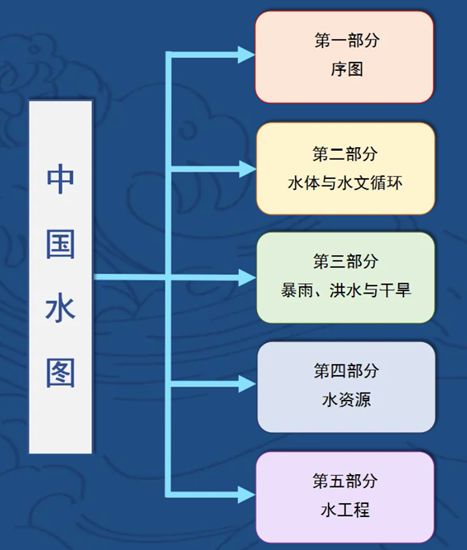

《中国水图》是一部以水为主题的大型综合性图集,它以图语言并辅以数表和文字,从不同角度、不同尺度、不同侧面,系统地描述我国领土范围内各种形态水的数量和质量,水的循环及其时空分布规律,水的开发利用和保护的现状,水与社会经济发展、生态环境保护的关系等,形象、直观、科学地反映我国水的形成、循环、开发、保护,以及我国面临的新老水问题,系统地梳理和总结了我国在治水、管水实践中的伟大成就和经验。

它是以图表语言,直观地诠释和表述我国领土范围内关于水的国情和知识体系,是对我国水利科学技术研究、水利规划和治水成就的全面系统的总结。

《中国水图》附有大量具有很高应用价值的各类参数图表,传承了中国历代不断探索和科学表达关于水的知识体系,杏彩体育足球更是近半个多世纪以来,中国水科学家和水利专家们关于自然水体、水文循环、洪水与干旱、水资源、杏彩体育下载水环境、水工程等领域研究与实践成果之集大成。

张建云,中国工程院院士,英国皇家工程院外籍院士。南京水利科学研究院名誉院长,水利部应对气候变化研究中心主任,长江保护与绿色发展研究院院长,国际水文科学协会中国国家委员会名誉主席,国家气候变化专家委员会委员、国家减灾委专家委员会副主任委员、国务院南水北调工程后续工作专家咨询委员会副主任委员,中国大坝工程学会副理事长、中国水资源战略研究会副理事长,《水科学进展》杂志主编等职。

长期从事水文水资源、防汛抗旱减灾、气候变化影响、水生态治理与保护等方面科研工作。作为总设计师,全过程主持了国家防汛抗旱指挥系统工程设计及一期工程建设,创新设计全国防汛信息传输系统、研发中国洪水预报系统,为国家防汛减灾做出突出贡献;研发大坝安全管理技术和信息系统,全面提升国家水库大坝安全保障能力和管理水平;引领水利应对气候变化领域研究,构建了全国尺度分布式气候变化影响评价系统,为应对气候变化做出重要贡献。

出版专著7部、译著1部、发表论文300余篇。获国家科技进步一等奖2项、二等奖5项。先后获全国先进工作者、国家有突出贡献中青年专家、留学回国人员先进个人等,享受国务院政府特殊津贴等。